モノチューブダンパーは、大径ピストンや優れた放熱性といった性能面で注目を集めるサスペンション構造です。この記事では、なぜ高性能車に採用されるのか、その理由と課題、具体的な採用事例までを詳しく解説します。ダンパーの役割やツインチューブダンパーの構造を解説した前編はこちら。

モノチューブダンパー再評価の理由

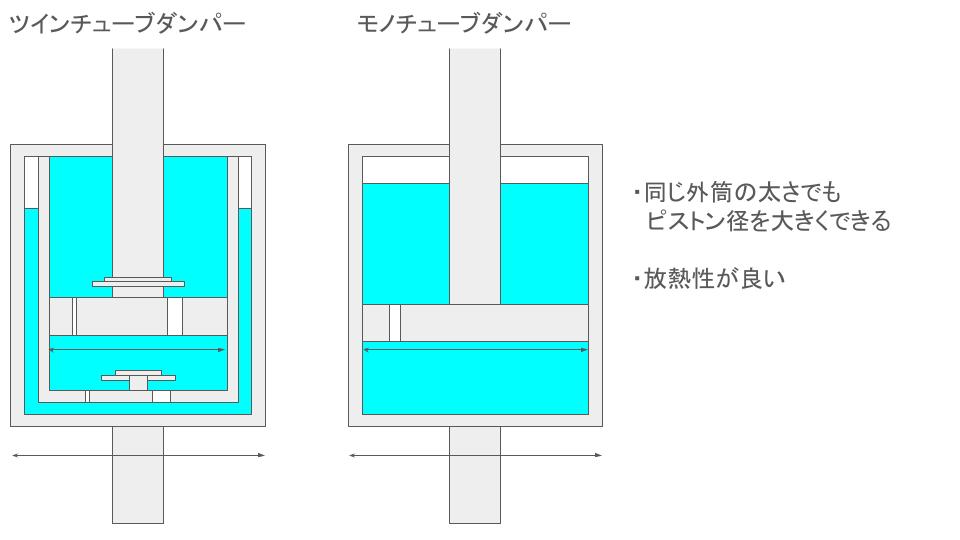

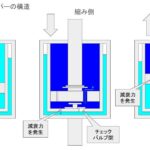

モノチューブダンパー(単筒式ダンパー)は以下の特長から、近年再評価されています。

- 構造上、大径ピストンが使用できるため減衰力の応答性が高い

- オイルと外気の接触面が大きく、放熱性が優れる

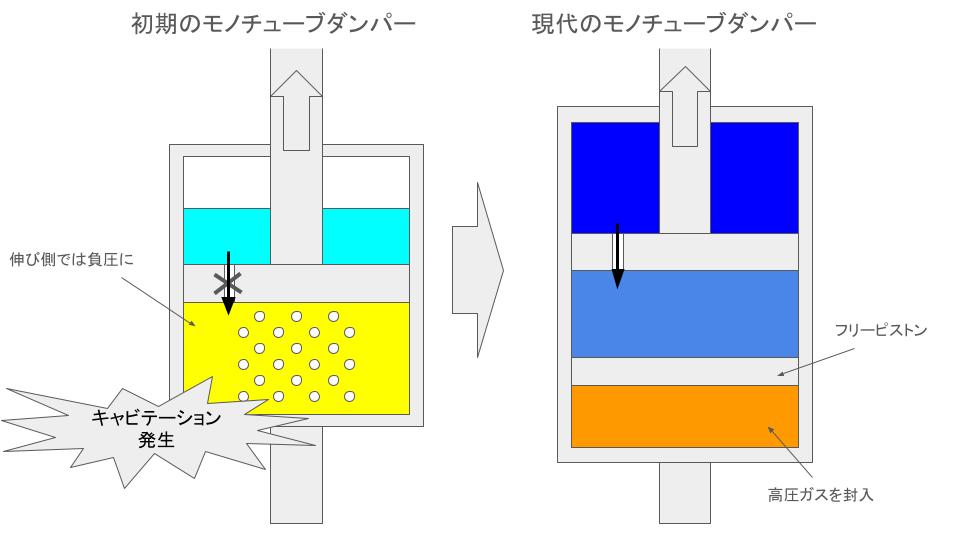

しかし、過去にはキャビテーション(泡立ちによる性能劣化)が課題でした。現在では以下の技術で克服されています:

- 高圧ガスを封入し、常にオイルを正圧に保つ

- ガスとオイルをフリーピストンで物理的に分離し、気泡混入を防止

この結果、伸び側・縮み側の減衰力を安定的かつ高応答で制御できるようになりました。

それでもモノチューブが量産車に普及しない理由

性能面で魅力的なモノチューブダンパーですが、一般車への普及は進んでいません。その理由は以下の通りです。

- フリーピストン部のシール精度や摺動抵抗の管理が難しい

- 高圧ガスを使用するため、定期的な点検やメンテナンスが必要

- 摺動抵抗の高さが乗り心地に影響し、突き上げ感が出やすい

つまり、製造コスト・整備性・快適性の観点から量産車には不向きであり、主にハイパフォーマンス車やアフターマーケットでの採用が中心となっています。

倒立式モノチューブダンパーの構造的メリット

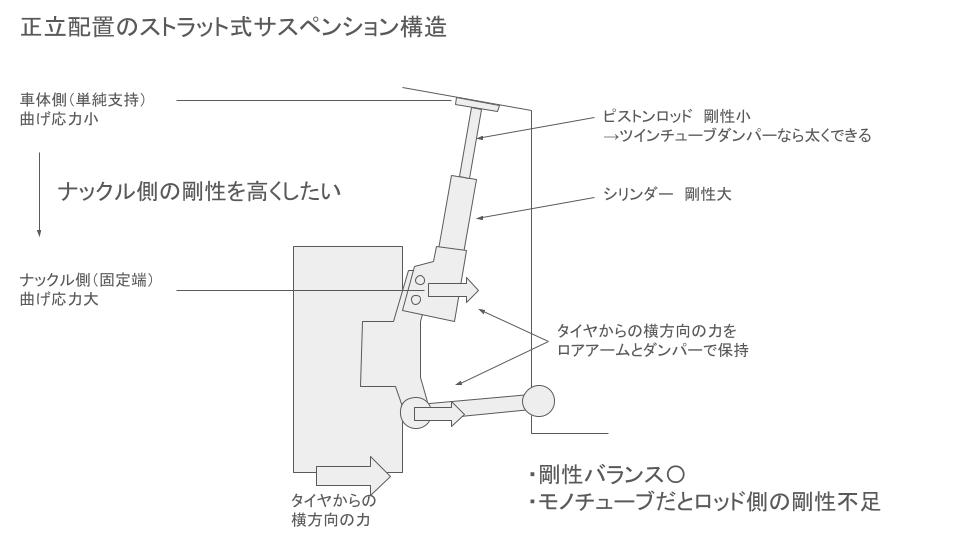

特にマクファーソンストラット式サスペンションでは、ダンパーが構造部材を兼ねるため剛性設計が重要です。

通常構造との違い

- ツインチューブ(正立):

車体側:細いロッド(剛性小)

ナックル側:太いシリンダー(剛性大) → OK - モノチューブ(正立):

太いロッドが使いにくく、車体との接続剛性が不足しやすい

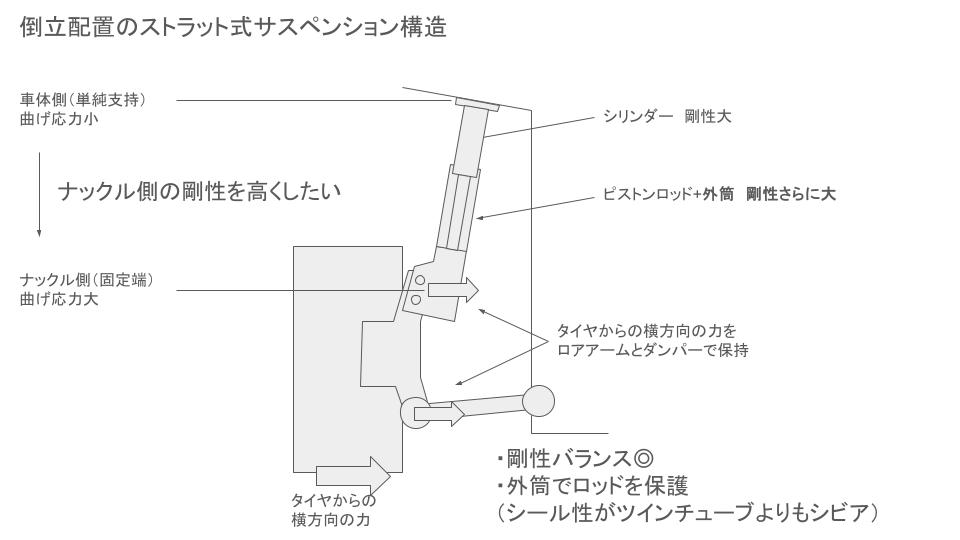

この剛性不足を補うのが倒立式モノチューブです。

倒立式の利点

- 外筒(太径部)をナックル側に接続することで剛性アップ

- ロッドを保護しつつ、曲げ剛性が高くなる構造

- 高い応答性と構造剛性の両立が可能に

倒立式モノチューブダンパー採用の市販車

以下の車種では、走行性能を重視して倒立式モノチューブが採用されています。

- Porsche 911 GT3 / Cayman GT4

フロントに倒立モノチューブダンパーを採用し、高速走行時の横剛性・応答性を強化 - Toyota GR Corolla モリゾウエディション

前後にモノチューブダンパー採用(フロントは倒立)し、ニュルブルクリンクでの走行性能に対応 - 日産ノート オーラ NISMO

リアにモノチューブダンパーを採用し、リアの安定性を高めている

モノチューブ vs ツインチューブ 比較表

| 視点 | ツインチューブ | モノチューブ |

|---|---|---|

| 減衰安定性 | ◎ | ◎(ガス封入で安定) |

| 放熱性 | △ | ◎ |

| 応答性 | △ | ◎(大径ピストン) |

| 製造コスト | ◎ | △(高精度必要) |

| 快適性 | ◎ | △(摺動抵抗あり) |

| 剛性設計 | 倒立不要 | 倒立+外筒で剛性アップ |

まとめ:モノチューブダンパーは誰に向いているか?

モノチューブダンパーは、サーキット走行・峠・モータースポーツなど、高負荷領域での性能を求める方には非常に有用です。一方、コストや快適性、メンテナンス性を重視する一般ユーザーにはやや不向きです。

愛車のパフォーマンスを引き出したい方にとって、モノチューブ化は検討する価値のあるチューニング項目と言えるでしょう。

コメント